闯入文物修复领域的年轻人——石碑拼接起来的生活

经过除锈、补缺等一系列工艺,一面唐铜镜在千年之后再次焕发光彩。文物修复师的面容在盈盈的镜面上清晰可鉴,就像千年之前它曾照耀过大唐的红妆一样美丽。

2016年,纪录片《我在故宫修文物》在国内热播走红,内行人点评着工艺的得当与否,外行人惊诧于修复师的高超技艺。文物修复师这个古老而神秘的职业闯进公众视野。

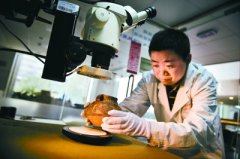

小詹在修复瓷器。采访对象供图

过去几年,老一辈传统修复师陆续退休,却很少有年轻的力量及时补充。这种尴尬的境遇随着大学相关专业的发展,在这两年出现缓和,越来越多拥有高学历的毕业生进入文物保护修复领域,文物修复师年轻化的趋势愈加明显。

和其他行业的年轻人一样,青年文物修复师在头顶光环和荣耀的同时,也有很多不为人知的辛酸和无奈。他们的生活一边是珍贵的文物,一边是琐碎的油盐酱醋,他们在成长的路上痛并快乐着,憧憬着诗和远方。

吃“海鲜”住“海景房”VS奔波编外钱少闲少

阳光、沙滩、海鲜,是广东阳江海陵岛留给游客最直接的印象,但这一切似乎与小詹并没有太大关系,坐在安静的修复室里,眼前的修复台就成了她的整个世界。她说她从北方一路翻山越岭而来,不为风景只为手中那一方精巧的瓷器。

在同行眼里,她的工作让人羡慕:2015年大学刚毕业,就能参与到“南海一号(迄今为止世界上发现的海上沉船中,年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船——编者注)”这样的大项目中,在5A级景区内住着“海景房”,吃着“海鲜” ,然后做着自己喜欢而擅长的事情。

每次说到这里,小詹总会露出一丝苦笑,她表示,这些只是别人的臆想,毕竟没几个人可以活得像照片里那样精彩。在小岛上远离家人,没有朋友,景区距离市区也有四五十公里,她说自己就像孤岛一样,漂泊在茫茫大海之上。

朝九晚五的作息,手头一遍又一遍重复着相同的工艺:补缺,打磨,再补缺,再打磨。她的时间随着飞溅的磨料也被消磨,单调的生活最让人疲惫,每周仅有一天休息,她大多数时候会用来补觉,她说,用这段难得的时间坐几小时的车去市区逛街太奢侈了。

和其他青年修复师一样,他们会跟着项目全国各地奔波,没有编制,工资微薄。 面对现在的生活,小詹倒也乐观,她说自己确实喜欢这份事业,希望能在30岁前跟着师傅们多学手艺,其他的只能以后再考虑。

今年7月,安徽琅琊山地区雨水少,气温持续在40摄氏度上下徘徊。这样的气候条件对于石刻的清洗和保护非常有利,张兴和其他修复师在那里驻扎了两个多月。

密不透风的丛林深处,加之满身湿热的汗水,这为“招徕”蚊虫提供了得天独厚的条件。尽管在上山之前备足了花露水和电蚊拍,胳膊就像是用花露水洗过一样,可是这些在源源不断赶来的蚊虫面前显得微不足道。

相较于张兴之前从事的可移动文物修复,不可移动文物的修复更加复杂和艰难,所有施工都要结合文物周边的环境,根据施工方案严格执行,就连清洗最基本的去离子水也需要人工用桶抬到山上。

他们在这里过上了欧阳修笔下 “朝而往,暮而归”式的山林生活,身上宽大的深蓝色T恤是他们和普通游客最明显的区别。他们会清楚地指出某一块石碑坐落在山上的哪一个角落,也会准确地告诉游客琅琊寺山门前的石阶是108级,他们甚至比导游还要熟悉这里。

和在“南海一号”工作的小詹一样,张兴说她已经两个多月没有买过衣服了。虽然有时下班后她会穿着沾满泥土和汗水的工作服到商场内溜达,却很少会停下来试穿一件时装,“我每天都穿着工作服在山上洗石头,就算买了衣服也没机会穿,有时候早上起床都懒得梳头。”

这样的境遇她也经常和同伴抱怨,她也郁闷过为什么有的人就能坐在空调房里舒舒服服,而领着相同工资的她就要过得这般狼狈和辛苦。可是抱怨归抱怨,她清洗起粗糙的石碑来丝毫不比修复青铜器时操的心少。尽管胳膊上种满了蚊虫叮咬的疙瘩,她还是会静下心来用小竹签一点一点地剔去石碑上的苔藓,看着风化成渣的碑文,她也会忍不住地心疼。

考古专家?文物大师?修文物的?

张兴和小詹他们只是工作在一线的青年文物修复师的缩影。近年来,在国家“文化强国”战略的大力推动下,我国的文物保护事业和博物馆建设事业取得了丰硕成果。大学及科研院所相关专业的人才培养模式和招生机制也在不断趋于完善。

中国文化遗产研究院副研究员马菁毓表示,在各省级博物馆,甚至一些地市的博物馆中,具有较高学历的年轻人占有很大比例,他们专业基础更扎实,对文物修复工作满怀敬畏之心,可以脚踏实地地工作。

文物修复是一个交叉学科,涉及材料学、美术、化学、历史学等诸多学科,现在行业内汇聚了各类学科背景的人才。康梦楠在进入该领域之前已经在一家游戏公司工作了近两年。本科学习美术的她,具有很好的手绘功底,毕业后就应聘进入游戏公司从事游戏界面的设计工作。

互联网行业的快节奏发展,让这个小姑娘感到有些茫然,她终于在两年后放弃了现有的待遇,重新拿起课本继续读书。在征求导师意见之后,她决定充分利用自己美术生和电脑绘图的功底,在学好基础知识的前提下,主攻文物计算机虚拟修复。在她的观念中,和文物打交道总会让自己的身心得以沉淀下来。

笔者在调查中发现,这也是大多数年轻人选择文物修复工作的初衷,虽然在工作后可能会遇到各种各样的困难,但这些都无法抵消文物给自身所带来的安心和满足感。小詹说:“修瓷器是会上瘾的,我可能会中午不吃饭不休息连着做。”

这些青年修复师保留着对文物最初的敬畏和新鲜感。文物在博物馆展厅中陈列只是文物保护工作的中间一环,对陈列文物保存环境及病害情况的实时监控还在不断进行着。张兴说她带闺蜜参观博物馆时,会特意向她们介绍哪一件是自己修过的,当时曾用了哪种工艺,同时也会留意文物的“健康”状况,言谈之中流露出满满的自豪感。

她说今年在琅琊山醉翁亭清洗古碑的时候,正巧赶上当地一所高中高三学生的户外素质拓展,一群学生挤在警戒线外叽叽喳喳地讨论不停。考古专家、文物大师、修文物的、实习生……这些学生不一定都能准确说出张兴他们的职业,但张兴明显可以感觉到他们对这份工作的尊重和好奇。“我竟然听到一个小姑娘低声对同行的小伙伴说,她以后也要学这个”。

随着《我在故宫修文物》的走红,越来越多人知道了文物修复师这个职业,这个职业的社会认可度也在不断提升,这些条件为文物修复行业的发展创造了很好的社会环境,越来越多人开始了解并尝试从事相关工作。

既是匠人,也是科研工作者

2017年5月至6月,由国家文物局主办,中国文化遗产研究院承办的“2017年度陶瓷文物保护修复技术培训班”先后在北京和阳江两地举行。据相关负责人介绍,此次培训班在为数不多的名额中,来自全国各地的青年修复师占有相当大的比例。

张鹏宇就是今年培训班的一名学员,凭借扎实的理论功底和出色的表现,他被推举为班长。在此之前,他已经在国家博物馆工作近5年,一直从事青铜文物的修复。而参加此次陶瓷器培训班,他将正式涉足瓷器文物修复领域。

据张鹏宇的同学介绍,他是一名典型的科研型修复师,2009年在北京大学获得历史学学士学位后,又被保送至中科院取得理学硕士学位,其后进入国博,按照馆里的师徒制继续拜师学艺。

这些老师傅大多已经在馆里工作了大半生,他们和传统的泥瓦匠、木匠一样,都是在耳濡目染以及师傅言传身教之中学习手艺。张鹏宇认为文物修复是一门手艺,也是一门科学,他们会将科学的方法应用在文物修复之中,发现普遍规律,用科学的手段解决修复中的难题。所以说青年修复师既是匠人,也是科研工作者。

当谈及现在文物保护修复领域的工作状况,张鹏宇则表示,自己从小生活在北京,拥有较高的学历,这些条件让他在找工作以及日后的生活中省去不少麻烦。他说,自己的大学同学毕业以后,仅有不到1/3的人继续从事文物相关的行业,较低的工资待遇是造成这一现象最主要的原因。

这一观点得到中央民族大学副教授马赞峰的认可,他表示,尽管近年来文物保护修复类专业的本科招生在不断扩大,但是研究生招生规模却一直保持稳定,以中央民大为例,自2013年招收硕士研究生开始,每年基本上稳定在4~6人。

“人才培养质量和社会需求是招生规模的指挥棒,我们需要保证学生未来的实习和就业。”马赞峰说,博物馆行业的事业编制较满,人员也相对稳定,在短期内不会有很大的人才需求。很多年轻人在难以取得编制的情况下,大多会像小詹他们那样成为编外人员或者跟着项目工作。

据业内人士介绍,尽管现在有越来越多年轻人进入到文物修复领域,但修复师的数量远不及待修复文物的体量。同时,因为文物的特殊属性——唯一性及不可复制性,决定了从业人员对文物保护修复必须极其严谨,文物保护工作是一个不允许失败的行业。因此,青年修复师将面临较大的工作强度和工作压力。

8月,安徽滁州进入梅雨季节,高温退却后又迎来了降水天气。张兴说,那些天经常毫无预兆就是一场雷阵雨,有时来不及躲身上就已经湿透了。她现在的生活就是一块块石碑拼接起来的,单一且辛苦。

休息时间依旧很少,今年春节之后,张兴已经半年多没有回家,她计划着能在工作稍微轻松一点的时候回家看看。现在,她还是会和以前一样,下班后穿着工作服去商场里溜达,虽然他们和周围的环境显得有些格格不入,但这就是她们的生活,也是他们的青春。

(应受访者要求,文中小詹、张兴均为化名)